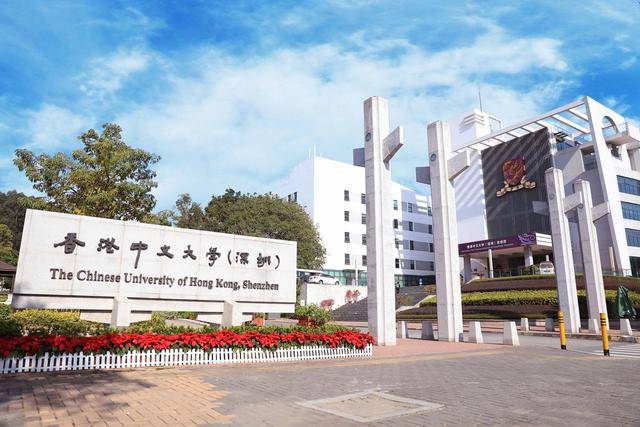

一座校门一座城!港中大(深圳)与深圳共成长|图片背后的故事

8月26日,“赓续特区精神锐意改革开放”深圳经济特区建立45周年主题图片展在市民中心拉开帷幕,其中一张香港中文大学(深圳)校门的照片引起了不少观众的注意。

这张照片拍摄地位于龙岗区龙翔大道,是师生口中的“老南门”。校门处矗立着一个与香港中文大学同样巨型、质朴、三合土建造的石牌,上面刻着中英文对照的“香港中文大学(深圳)”,石碑右边是“四条柱”。熟悉学校的人都知道,“老南门”的出镜率极高,几乎是学校每一篇推文的“标配”。它如同一位沉默的见证者,在迎来送往间记录着学校一点一滴的成长。

2005年,时任中国科学院院长路甬祥(香港中文大学(深圳)创校校长徐扬生在浙江大学的老师)曾鼓励时任港中大教授的徐扬生,要为中国内地教育发展贡献力量。在随后的调研中徐扬生意识到,深圳在高等教育和科研机构布局上远逊于北京和上海,亟需补强。于是他建议,将香港的优势资源、国际化的品牌与深圳的生源与科研环境接轨,创办一所国际化的研究型大学。几年后,在多方努力下,建设港中大(深圳)的构想从纸上落地为现实。

2010年2月6日,香港中文大学与深圳市人民政府签订教育合作备忘录,约定按合作办学模式建立香港中文大学(深圳)。2012年10月11日,香港中文大学(深圳)批筹并启动校区建设。2013年7月31日,香港中文大学(深圳)理事会宣布聘任徐扬生为香港中文大学(深圳)首任校长。2014年3月21日,教育部正式致函广东省人民政府,同意批准设立港中大(深圳),一所深港合办的新大学就此应运而生,一场声势浩大的教育试验也在特区的土地上展开。

2014年9月,港中大(深圳)首批313名新生入校。11年后,这座年轻而充满活力的校园迎来了1000多名来自全国各地的2025届本科新生和家长。

2025年8月25日一早,港中大(深圳)协理副校长、校长讲座教授王丛便来到报到点,细致了解学生的报到进程和初抵感受。自2018年加入学校以来,王丛先后分管学生事务和学术工作,对这片土地的变迁如数家珍。

“经管学院是学校最早设立的学院之一。当时我还任职于港中大商学院,院内老师对经管学院的成立进行了一次大讨论。有人支持、有人观望。”王丛回忆道,“但我始终认为,深圳经济飞速增长,对经管类人才需求迫切,在这座城市创办相关专业再合适不过。”八年时光飞逝,他感慨学校发展之快超乎预期。“深圳不仅经济腾飞,人才需求也日新月异。作为立足深圳、服务粤港澳大湾区的大学,我们必须前瞻布局学科建设,始终保持与城市同频共振。”

香港中文大学(深圳)自诞生之日起,就肩负起国家高等教育综合改革的任务。今年,港中大(深圳)已连续第十年蝉联广东省内凭高考成绩录取分数最高的大学。面对越来越多优秀学子的青睐,王丛认为,学生首先认可的是深圳这座城市的活力与机遇,然后才是学校的办学理念。“带着敢闯敢试、敢为人先的特区基因,港中大(深圳)传承了香港中文大学的办学理念和学术体系,‘结合传统与现代,融会中国与西方’,学校在打造国际化办学特点的同时,特别重视学生的通识教育和人文素养。”此外,学校汇聚全球顶尖师资,目前已引进700余名国际知名优秀学者和研究人员,与30多个国家和地区的160多所境外名校开展实质性交流与合作,这些也都是吸引学生报考的关键。

回望2014年9月,当时的宿舍楼还在垒土建设之中,学生每天下课后需穿越马路,暂住在信息学院。如今,漫步位于龙岗神仙岭下的校园,山水相映、建筑错落。

“我常和学生一起绕神仙湖跑步,一圈1.6公里。这里宁静优美,非常适合学术与研究。作为一所研究型的大学,我们将持续推进产学研融合与科技成果转化,努力将创新理念和技术落地,为深圳市、为粤港澳大湾区的发展贡献智慧与力量。”王丛说。

2014年3月21日,教育部正式致函广东省人民政府,同意批准设立港中大(深圳)。(学校供图)

(作者:深圳特区报记者 焦子宇)

评论